保険加入率は米国の半分以下 危機感足りぬ日本

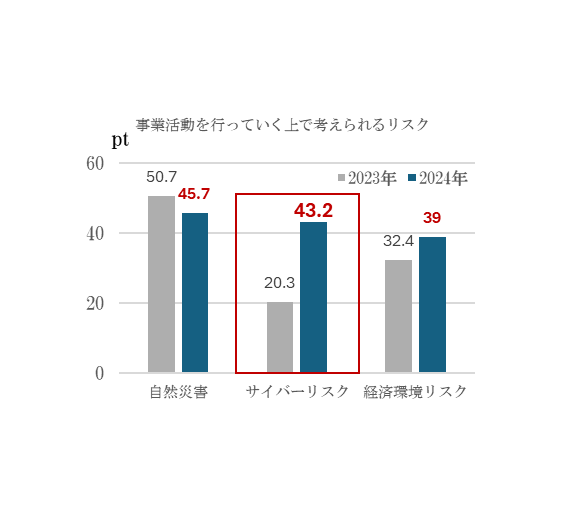

一般社団法人日本損害保険協会の調査によると、事業活動を行う上でのリスクにサイバーリスクを挙げた中小企業が対前年2倍以上の増加率となった。これは全リスクのうち自然災害に次ぐ第2位のリスク評価(前年は6位)となっていることからも、サイバーリスク対策の劇的な高まりが見受けられる。

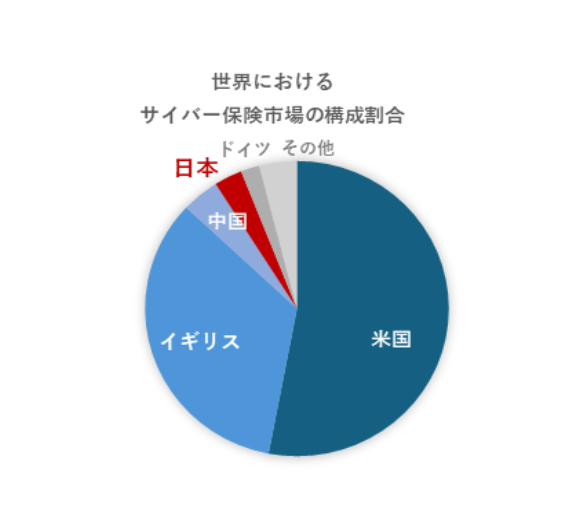

また一方で、日本のサイバー保険加入率は米国の47%と比較し、10%前後と、加入率の増加は見受けられず、この10年間で10倍とも言われるサイバー攻撃通信の恰好の餌食と言える。

未加入理由も費用面での理由を除き上位を占めるのは「情報事故が発生するリスクは低い」・「情報事故によって生じる影響・損失が分からない」と、危機管理意識の低さが伺える。大企業から中小企業までが標的となる現代、最早日本はサイバーセキュリティ後進国と言っても過言ではない。

日本と大きく違う海外のセキュリティ認知

一方で、海外のセキュリティ認知について、日本との環境の違いも挙げられる。第一に、訴訟大国である米国において、他者の資産の侵害を起こしうるサイバー攻撃は最優先の対策事項である。

また、海外における96%の中小企業が過去にサイバー攻撃を受けた経験があり、その内78%がサイバー攻撃に対する事業への影響を恐れているという調査結果からも日本に比べてセキュリティ意識が高く、セキュリティ対策に対する投資につながっている一因ではないだろうか。

ただし、これらの理由が日本の経営者がサイバー攻撃に関する対策を講じない理由にはならない。今一度、家族への生命保険同様、真剣に対策に向き合うべきではないだろうか。

定期的な専門家との触れ合いを

現状、日本の経営者にとって、多様化するサイバー攻撃に対し、自社に最適な保険を選定することは難しいかもしれない。また、生命・損害保険のように街中に窓口が多数あるわけでもない。さらに、セキュリティ機器等に附帯されている簡易保険では、対策できない範囲も多数存在する。だからこそ、能動的に専門家との対策に向けた触れ合いを持つべきであろう。

出展:https://www.sonpo.or.jp/sme_insurance/assets/pdf/sme_report2024.pdf

:https://www.gao.gov/products/gao-21-477

:https://www.sonposoken.or.jp/reports/wp-content/uploads/2022/02/sonposokenreport138_1.pdf

:https://securityboulevard.com/2024/06/cyberattack-risks-keep-small-business-security-teams-on-edge/